![]()

|

疾患名 |

蓄積している蛋白 |

|

筋萎縮性側索硬化症 |

TDP-43 |

|

パーキンソン病 |

α−シヌクレイン |

|

アルツハイマー病 |

タウ |

|

ハンチントン病 |

ポリグルタミン |

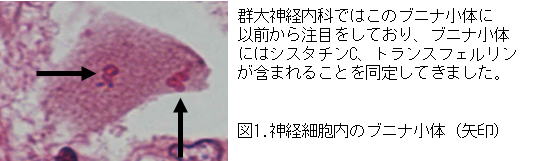

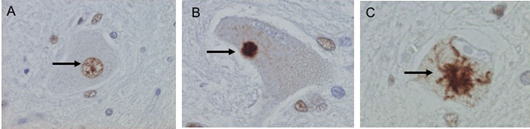

図3 代表的な神経変性疾患と蓄積する異常蛋白

家族性ALSについて

ALS患者の1割程度には、血縁者のなかに発症者がみられ(家族性ALS)、その責任遺伝子も10以上報告されています。我々も新規のTDP-43遺伝子変異を有する家族性ALSの剖検例やFUS遺伝子変異を有する若年性ALSの報告をしています。

今後の病理学的研究課題

ALSの神経細胞死の原因としてTDP-43の異常の関与は確かです。しかし、ALSで運動神経細胞が選択性を持って障害されるのにはTDP-43の異常だけでなく何らかの別の因子の関与が疑われます。現在、我々はALSの神経細胞内に蓄積する別の蛋白の同定、また、それが神経細胞死に果たす役割について病理学的な検討を進めています。

2.ALSの疫学的研究について

ALSの発症様式

ALSでは、患者さんごとに発症様式が異なり、手足の末端の筋力低下から始まるタイプ(四肢型)、しゃべりにくさ・飲み込みにくさから始まるタイプ(球麻痺型)、あと頻度は少ないですが呼吸筋の筋力低下から始まるタイプ(呼吸筋型)に分けられます。従来から四肢型発症の患者さんが多いことが知られていますが、当院で行った経年的な検討から、以前と比べ近年では球麻痺型発症の患者さんが増加してきていることが明らかとなり、四肢型を上肢(手)型と下肢(足)型に分けると、上肢型:下肢型:球麻痺型の比率が等しくなってきている傾向があることを報告しています。

ALSの臨床経過と医療処置

ALSでは、病気のはじまり(発症)から病気の診断がつくまでに1年前後かかることも多く、また病気の進行のスピードに個人差が大きいこと、どのタイプから始まっても経過とともに、四肢、脳神経系(構音や嚥下)、呼吸筋に障害が出現するようになること、から、患者さんごとに適切な時期に症状に合わせた治療を検討する必要があります。

嚥下障害に伴う栄養障害に対する胃瘻造設や、呼吸障害による呼吸不全に対する人工呼吸器の導入では医療処置を伴うことがあるため、定期的な栄養状態、呼吸状態のチェックが必要になります。

当院での検討では、胃瘻造設に関して従来から言われている努力性肺活量に加えて、呼気中の二酸化炭素濃度や、胃瘻造設前の摂食状況が、胃瘻造設後の予後に関連することを明らかにし、論文として報告しています。

ALSのコミュニケーション障害に対する対応

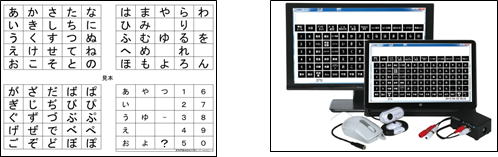

ALSでは構音障害に伴い、発声によるコミュニケーションが難しくなってきます。上肢機能(手の動き)が保たれているうちは筆談などで意思を伝えられますが、上肢機能が低下してくると自分の言いたいことを相手に伝えることが困難になり、こうしたときに使用できる代償手段をAAC (Augmentative and Alternative Communication; 拡大代替コミュニケーション)と呼びます。AACにはノンテク、ローテク、ハイテクの3つの手段があり、ノンテクの例としては瞬き、視線、身振りなどのボディランゲージ、ローテクの例としては透明文字盤(図4)や筆談ボード、ハイテクの例としてはパソコンや電子機器を利用した意思伝達装置(図5)などがあります。当科ではリハビリテーション科や群馬県難病相談支援センターなどと連携し、コミュニケーション障害をもつ患者さんに対してAACの利用を推進しています。

図4 透明文字盤の一例 図5 意思伝達装置の一例

今後の疫学的研究について

ALSでは、運動機能の低下に伴うADL障害をはじめ、構音障害によるコミュニケーション障害、嚥下障害に伴う栄養障害、呼吸筋筋力低下に伴う呼吸障害など、様々な障害を認めることがあります。それに加え、近年では、一部の患者さんに認知機能障害を認めることも明らかになってきており、これらの症状の評価方法や各種症状のコントロールについての臨床疫学的検討を行っていく予定です。